1日10分から始めるAI習慣!忙しいあなたでも無理なく続けられるAI学習法

毎日お仕事や家事で忙しい中、新しいことを学ぶ時間を作るのは本当に大変ですよね。

「AIに興味はあるけれど、何から始めたらいいかわからない…」

「専門用語ばかりで難しそう…」

実は僕も、AIに触れるまではそんな風に思っていました。

やることが多くて、それに追われる毎日の中で、「新しいことを学ぶ時間なんて取れない」と思っていたんです。

でも、ある日AIの勉強についてふと考える出来事にあったんです。

怠けの気持ちから始まった、「夕食メニュー丸投げ事件」です(事件なんて言えるものじゃないですが)。

当番である夕食のメニューを考えるのが本当に面倒で「AIに考えてもらおう」という、たったそれだけの事件(?)です。

これきっかけとなり、「AIに触れる」という勉強の形として「有り」だと気づいたんです。

この記事では、そんな僕自身の経験をもとに、忙しいあなたでも無理なく続けられる「1日10分からのAI習慣」についてお伝えします。

僕と一緒に、AIとの新しい付き合い方を探していきましょう。

Contents

この記事でわかること

- AI学習を「勉強」ではなく「習慣」にする考え方

- 忙しい人でもAI学習を続けられる3つのコツ

- 今日からすぐに試せる1日10分のAI学習ステップ

- 費用をかけずに始められるおすすめの無料AIツール

まずは結論|AI学習は「勉強」じゃなくて「習慣」

AI学習と聞くと、つい分厚い本を読んだり、難しい専門用語を覚えたりする「勉強」をイメージしちゃいませんか?

僕の「勉強」のイメージかもしれませんが。

でも、それでは続きません。

僕たちに必要なのは、実は「勉強」ではなく「習慣」です。

朝、起きたら歯を磨くとか、仕事の合間にコーヒーを淹れるとか。

それと同じように「毎日AIにちょっとだけ触れてみる」という習慣を作ることから始めるのが、一番の近道だと感じます。

「1日10分」と聞くと、すごく短く感じるかもしれませんが、この小さな積み重ねが、半年後、一年後に大きな差になります。

完璧を目指さず、まずは「続ける」ことだけを目標にしてみましょう。

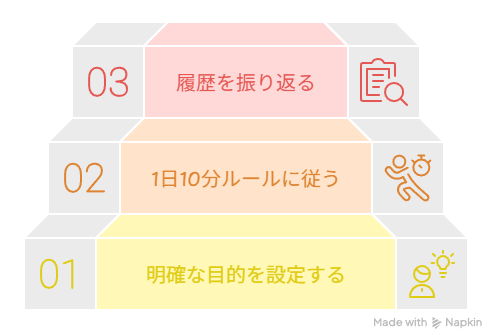

AI習慣を無理なく続けるための3つのコツ

僕たちのように毎日忙しい人間が新しいことを続けるには、ちょっとしたコツが必要です。

ここでは、僕が実際にAI習慣を続ける上で効果があった3つのコツをご紹介します。

コツ1:AIを使う「目的」を明確にする

「AIを学ぶぞ!」と意気込むよりも、肩の力を抜いて

「SNSのアイコンを作ってみよう」

「夕食のメニューを冷蔵庫の中身で決めてみよう」

といった、具体的な目的を一つ決めてみましょう。

目的がはっきりしていると、「よし、AIにこの仕事をさせてみよう!」と行動に移しやすくなります。

ゴールが見えていると、モチベーションも続きやすいですよね。

コツ2:「1日10分」ルールを徹底する

「今日は時間が取れそうだから、1時間頑張ろう!」と頑張りすぎるのは逆効果です。

無理のない「1日10分」というルールを自分の中で決めて、それを毎日必ず守るようにしましょう。

やり始めたらどうせ10分では終わらなくなります。楽しくて。

もし10分できなくても気にしないでください。あくまで目安。大切なのは「毎日触れる」方ですから。

たとえば、僕の場合は、「仕事の休憩時間」や「朝起きてコーヒーを飲むまでの時間」などをAIに触れる時間にあてています。

スマホをのんびり見ている時間やそこで見たニュースの一部を、AIに質問する・要約してもらうといった時間に変えるだけでも十分です。

コツ3:履歴を眺め、成長を実感してAIをもっと楽しむ

毎日AIに触れていると、どうしても「今日は何をしたっけ?」と忘れてしまいがちですよね。

でも、安心してください。AIツールには「履歴」という機能が必ずあります。

僕たちは、この履歴をただ眺めるだけで十分なんです。

「そういえば、先月は献立を聞いてただけだったな。でも最近は、メールの文章をAIに添削してもらうようになったぞ!」

こうしてAIとの会話を振り返るだけで、自分がAIを使いこなせるようになっていく「成長」を自然と実感できます。

わざわざメモを取る必要はありません。AIがあなたの成長を、ちゃーんと記録しておいてくれますからね。

また、履歴を眺めることは「プロンプト(命令文)」の見直しにもなります。ぜひやってみてください。

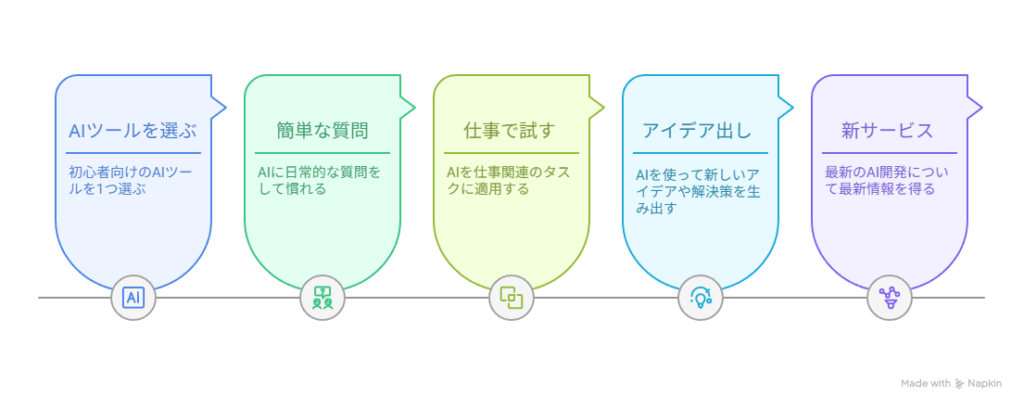

難しくない!1日10分でできるAI学習法5ステップ

「じゃあ、具体的に10分で何をすればいいの?」という疑問にお答えします。

ここでは、今日からすぐに始められるAI学習の5つのステップをご紹介しますね。

ステップ1:AIツールを1つだけ選ぶ

まずは、無料で使えるAIツールを1つだけ選びましょう。

きっと、AIに興味が湧いてきて、「あれもこれも試してみたい!」という気持ちになっているかもしれませんね。

でも、それはもう少し慣れてからにしましょう!

慣れる前に複数ツールを使うと混乱しちゃいますからね!

例えば、ChatGPTやGeminiのような代表的なものがおすすめです。

どちらも日本語で使えて、とても分かりやすいので、安心です。

ステップ2:AIに簡単な質問をしてみる

何も難しいことを考える必要はありません。AIとの会話を楽しむような感覚で、簡単な質問をしてみましょう。

- 「今日の夜ご飯に『鶏肉』を使った、簡単なレシピを3つ教えて。」

- 「『写真』を始めたよ。都内で初心者におすすめの撮影スポットを教えて。」

- 「最近話題の『備蓄米』関連ニュースを3つ教えて。できれば、要点もまとめて。」

こういった日常的な質問からAIに慣れていくのが一番です!

ステップ3:仕事で使いたいことを試してみる

少しAIに慣れてきたら、仕事で使いたいことを試してみましょう。

- 「メールの文章を、もっと柔らかい言い方に直してほしい」

- 「打ち合わせのメモを、箇条書きで分かりやすくまとめて」

- 「告知がしたい。目を引くSNS投稿文を、300文字以内で考えて」

こういった依頼をすると、AIがどのように役に立つのか、具体的なイメージが湧いてきますね!

ステップ4:AIにアイデア出しをお願いする

AIは、新しいアイデアや企画を考えるのがとても得意です。もし行き詰まったら、AIに相談してみるのも手です。

- 「趣味でカメラを始めたんだけど、次に撮るべき面白い被写体は?」

- 「歴史好きの僕が行くべき【少しマイナーな】旅行先候補を3つ教えて」

- 「フリーランスの仕事の幅を広げたいんだけど、どんなスキルを学べばいい?」

プロンプトはいろいろな書き方や条件などをつけて工夫してみてください。

きっと、あなたの想像もしなかったような、面白いアイデアを出してくれますよ。

ステップ5:新しいAIサービスをチェックしてみる

AIの世界は、日々新しいサービスが生まれています。

たまには、AI関連のニュースやブログを軽く読んで、どんな新しいサービスがあるのかをチェックしてみましょう。

その際も、GeminiやChatGPTに「最近話題のAIニュースを3つ教えて」と聞いてみるのがおすすめです。

「へー、こんなこともAIでできるようになったんだ!」という発見が、次のAI習慣につながります。

慣れてきたなと思ったら試してみるといいですね!

費用ゼロで始める!無料で使えるおすすめAIツール2選

「お金をかけずにAIを試したい!」というあなたのために、無料で使えて日本語にも対応している、おすすめのAIツールを2つご紹介します。

1. ChatGPT

こんな人におすすめ:ChatGPT公式

- AIとの対話を楽しみたい人

- 文章作成やアイデア出しを効率化したい人

AIチャットサービスの代名詞とも言えるツールです。とても自然な日本語で返事をしてくれるので、まるで優秀なアシスタントと会話しているような感覚で使えます。無料版でも十分な機能が備わっているので、まずはこのツールから始めるのがおすすめです。

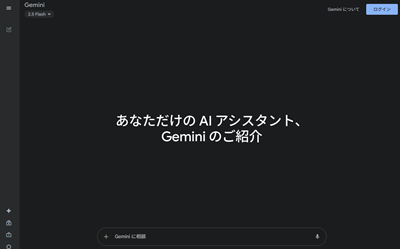

2. Google Gemini

こんな人におすすめ:Gemini公式

- Googleのサービスをよく使う人

- 幅広い情報を素早く集めたい人

Googleが開発したAIチャットサービスです。Googleの検索エンジンと連携しているので、最新の情報を素早く、的確に提供してくれます。文章作成はもちろん、画像を見せて質問したり、グラフを作成してもらったりと、できることが非常に多いのが魅力です。

どちらから始めるか迷ったら、まずは「ChatGPT」がおすすめです。そのシンプルな使い勝手は、AIの第一歩にぴったりですよ。

まとめ|AIとの新しい付き合い方を探そう!

今回は、「1日10分から始めるAI習慣」についてお伝えしました。AIを学ぶことは、決して難しいことではありません。

- AIを「勉強」ではなく「習慣」にする

- 1日10分という小さな行動を続ける

- まずは無料ツールで試してみる

この3つを意識するだけで、きっとあなたの仕事や生活に、新しい風が吹いてくるはずです。

AIは、私たちから仕事を奪うものではなく、私たちをサポートしてくれる心強い味方です。完璧を目指さず、少しずつAIと仲良くなっていきましょう。僕もあなたの「伴走者」として、これからもAIの新しい使い方や便利な情報を発信していきますね。

きっかけとなったメニュー丸投げの方法は以下の記事で触れていますのでよかったらどうぞ!